刘嘉麒-科普热情燃爆网络-百万粉丝院士火山爷爷爆火-评论区葫芦娃齐集结

一位84岁中国科学院院士刘嘉麒,以“火山爷爷”身份在短视频平台分享火山地质科普,短短数月粉丝破百万。他的视频讲解中国火山分布与古气候秘密,引发网友热烈互动。评论区涌现无数“爷爷加油”“爷爷最棒”等留言,如七彩葫芦娃般齐声呼应,网友戏称“葫芦娃集结”,生动展现科学魅力与代际共鸣,点燃全民地质热情。

苏打饼干

火山爷爷百万粉丝科普视频热议

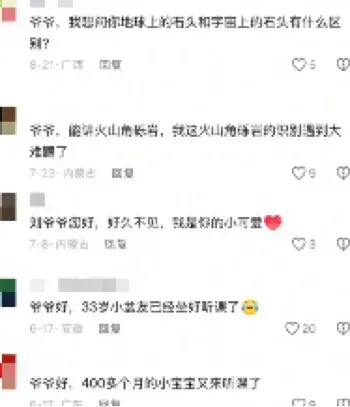

刘嘉麒院士作为我国首位火山研究领域院士,其短视频内容以通俗易懂的方式剖析火山时空分布和岩石地球化学特征,迅速吸引了大量年轻观众。视频中,他手持地质样本,娓娓道来中国火山从东北到海南的分布规律,结合实地考察故事,让抽象的科学知识变得亲切生动。粉丝们在评论区留言如潮水般涌来,有人分享儿时看火山的回忆,有人提问火山喷发与气候变化的关系,这种互动不仅拉近了院士与大众的距离,还激发了更多人对地质学的兴趣。网友们将这些热情留言比作葫芦娃中的七兄弟集结,每一条“爷爷加油”都像一道彩光,汇聚成一股推动科学传播的暖流。

通过这些视频,刘院士打破了传统学术的严肃壁垒,让火山知识走进千家万户,体现了老年科学家对科普事业的赤诚之心。 这种“葫芦娃”式的评论现象,反映出当下网络时代科普传播的独特魅力。年轻网友以可爱、幽默的方式表达敬意,避免了枯燥的学术讨论,转而用情感连接来放大影响力。刘院士的视频播放量动辄百万,评论区成为小型社区,用户在此交流学习心得,甚至组织线上讨论会。这种互动模式不仅提升了视频的黏性,还让科普从单向输出转为双向交流,帮助更多人理解火山作为地球“伤口”的科学价值。

院士评论区葫芦娃集结网络现象

“葫芦娃集结”这一网络热词源于刘院士视频下粉丝的集体留言模式,每当新视频发布,评论区便迅速被“爷爷好棒”“爷爷威武”等短语占领,颜色各异的头像和昵称仿佛七个葫芦兄弟般齐聚,守护着这位科学爷爷。这种现象并非偶然,而是网络文化与科学精神的巧妙融合。粉丝们借用童年经典动画的意象,注入对院士的喜爱与支持,评论区瞬间从知识分享区转为情感宣泄场。数据显示,刘院士的粉丝中,80以上为90后和00后,他们通过这种方式化解了年龄代沟,表达对长者智慧的崇拜。

解读这一现象,我们可以看到网络平台的双刃剑效应。一方面,它放大了科普影响力,让刘院士的火山研究从学术圈走向大众视野另一方面,也提醒我们注意评论的真实性,避免刷屏式互动淹没深度讨论。但总体而言,这种“葫芦娃”集结增强了社区感,推动更多用户主动学习地质知识,形成良性循环。它还启发其他科学家尝试短视频形式,拓宽科普渠道,最终助力全民科学素养提升。

刘嘉麒院士火山地质研究贡献解读

刘嘉麒院士一生致力于火山地质与第四纪地质研究,1941年出生于辽宁,自上世纪70年代起投身火山考察,足迹遍布中国各大火山区。他率先系统梳理中国火山的时空演化规律,通过岩石地球化学分析,揭示了火山活动与板块构造的内在联系。这项工作直接打破了国际上“中国无活跃火山”的误解,推动中国火山学从边缘学科跃升至国际前沿。他的代表作中国火山详尽记录了从长白山到海南的火山遗迹,成为全球研究者的参考宝典。此外,刘院士开拓了玛珥湖高分辨率古气候研究新路径,利用火山湖沉积物重建了过去万年气候变迁图谱,为应对当代全球变暖提供了宝贵数据支撑。

这些贡献的深层意义在于,它们不仅丰富了地球科学理论,还服务于国家资源勘探和灾害预警。刘院士的实地考察精神,历经数十年风吹日晒,却始终保持对科学的热爱,这种坚持在当下快节奏社会中尤为可贵。通过解读他的研究,我们能看到火山并非遥远传说,而是地球动态系统的关键窗口,帮助人类更好地认识家园,预测未来风险。他的工作还激励年轻一代投身地质领域,传承科学火炬。